HINTERGRUND: RUNDER TISCH WASSERKRAFT

Die Energiestrategie 2050 des Bundes sieht unter anderem einen Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Vor diesem Hintergrund haben sich ab August 2020 Vertreterinnen und Vertreter wichtiger Akteure im Bereich der Wasserkraft im Rahmen eines Runden Tisches ausgetauscht, um die Herausforderungen der Wasserkraft, des Netto-Null-Klimaziels, der Versorgungssicherheit und des Erhalts der Biodiversität zu diskutieren. In einer Abschlusserklärung wurden 16 Projekte von nationalem Interesse ausgewählt sowie Ausgleichsmassnahmen und allgemeine Empfehlungen zum Schutz von Biodiversität und Landschaft festgelegt. Das bedeutendste und grösste Projekt dieser Liste ist der Mehrzweckspeicher Gornerli: Er könnte allein rund ein Drittel der zusätzlichen Winterstromproduktion aller Wasserkraft-Projekte des Runden Tisches bereitstellen.

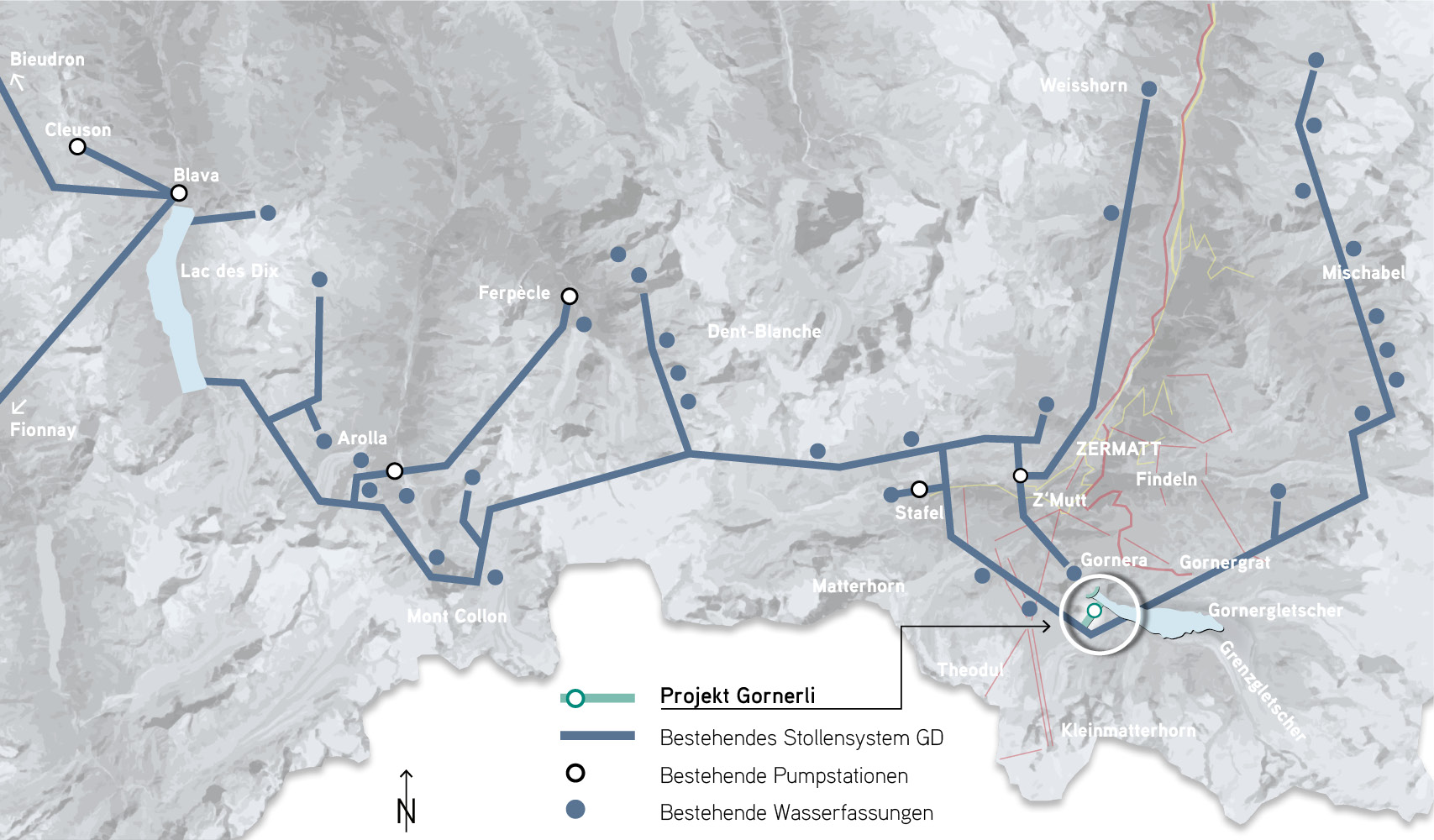

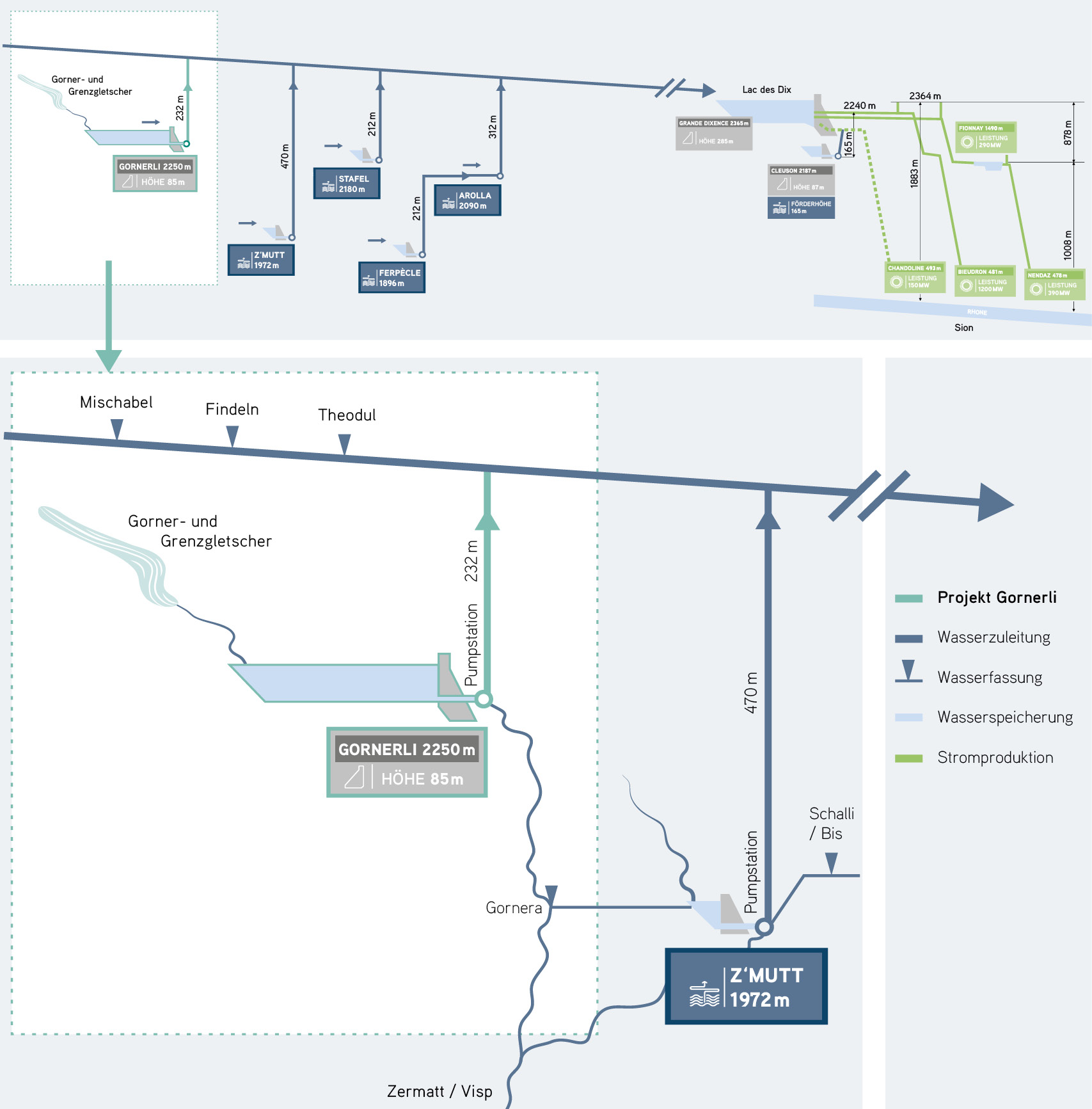

EINBETTUNG IN DIE GRANDE DIXENCE

Das Wasser der Gornera wird heute direkt zur Pumpstation Z’Mutt (Pumphöhe 470 m) geführt und hochgepumpt. Neu soll das Gornera-Wasser hinter der Staumauer Gornerli gestaut, über eine höher gelegene unterirdische Pumpstation (Pumphöhe 232 m) in das bestehende Stollensystem geleitet und über die bestehenden Anlagen der Grande Dixence aufbereitet werden. Die Aufstauung der Gornera trägt zur Winterproduktion bei. Zudem wird durch die geringere Fallhöhe rund die Hälfte der Pumpenergie eingespart und zusätzliche Spitzenabflüsse im Sommer genutzt.

NUTZVOLUMEN SPEICHERSEE

Eine Herausforderung liegt in der Abschätzung des zukünftigen Nutzvolumens, das von diversen Faktoren abhängig ist wie der definitiven Topologie (Seeboden), der Geschwindigkeit des Gletscherrückzuges sowie den künftigen Zuflüssen. Gemeinsam mit externen Fachleuten (u.a. ETH Zürich) und gezielten Sondierbohrungen vor Ort werden diese Faktoren im Rahmen der Bauprojektierung 2024/25 untersucht. Derzeit gehen die Verantwortlichen beim Mehrzweckspeicher Gornerli von einem Nutzvolumen von max. 150’000’000 m3 aus.

BAU UND LOGISTIK

Die Baumassnahmen umfassen den Bau der Staumauer und des unterirdischen Pumpwerks. Die Bauherrschaft geht derzeit von einer Staumauerhöhe von rund 85 Metern aus. Die definitive Dimensionierung erfolgt im Rahmen der Bauprojektierung 2024/2025 und hängt unter anderem von den laufenden geologischen und hydrologischen Untersuchungen ab.

Die Bauarbeiten werden so geplant, dass die negativen Auswirkungen auf die Gemeinde Zermatt und die Umwelt so gering wie möglich gehalten werden. Aufgrund der abgelegenen Lage der Staumauer stellt die Projektlogistik eine besondere Herausforderung dar. Im Vordergrund steht eine Lösung mit dem bestehenden öffentlichen Verkehr (MGB/GGB) bis zur Station Findelbach und einer Seilbahn zur Baustelle. Schwertransporte durch das Dorf werden auf ein Minimum reduziert, können aber nicht ausgeschlossen werden.

VERFAHRENSSCHRITTE UND ZEITPLAN

- 2021 : Aufnahme Projekt in den Runden Tisch Wasserkraft

- 2023 : Technisches Vorprojekt und Voruntersuchung Umwelt

- 2023 : Aufnahme Projekt in den kantonalen Richtplan durch den Staatsrat Kanton Wallis

- 2024 : Festsetzung Projekt im kantonalen Richtplan durch den Bund

- Seit 2024 : Gesetzliche Regelung der Umsetzung der Ausgleichsmassnahmen Runder Tisch

- Seit 2024 : Vorbereitung und Verhandlung Zusatzkonzession und Restwertentschädigung mit den Konzessionsgebern

- Seit 2024 : Partizipatives Vorgehen mit Interessensgruppen im Rahmen der Begleitgruppe Umwelt

- Seit 2024 : Erarbeitung Bauprojekt und Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Der Abschluss des Vorverfahrens nach Artikel 13 des kantonalem Wasserrechtsgesetzes, die Einreichung des Projektdossiers sowie die Erteilung der Zusatzkonzession durch die Konzessionsgemeinden sind zeitlich abhängig von den laufenden Verfahrensschritten (siehe oben). In Abhängigkeit von diesen Verfahrensschritten, dem nachfolgenden kantonalen Bewilligungsverfahren, allfälligen Einsprachen und Beschwerden, der Zusage der Fördergelder durch den Bund sowie dem definitiven Bauentscheid durch die Bauherrschaft erfolgt der Baustart und frühestens fünf Jahre später die Inbetriebnahme des Bauwerks. Aus heutiger Sicht ist eine Inbetriebnahme zwischen 2030 und 2035 realistisch, wobei der Projektfortschritt sehr stark von externen Effekten bestimmt wird.

AKTUELLE PROJEKTARBEITEN

Im Rahmen des Vorprojekts für das Gornerli hat die Grand Dixence umfangreiche Sondierbohrungen durchgeführt. Die Resultate haben die Erkenntnisse aus den geologischen Voruntersuchungen bestätigt: Die Geologie ist für den Bau einer neuen Staumauer insgesamt vorteilhaft.

Aktuell laufen weitere Untersuchungen, um das Vorhaben optimal planen und die angestrebten Ziele erreichen zu können. Dabei stehen folgende Themen im Vordergrund: Geologie, Hydrologie, Gletschersee, Seebildung, Staumauer, Pumpstation, Logistik sowie Umwelt- und Landschaftsschutz. Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen zum einen in die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und das Bauprojekt ein. Zum andern geben sie Aufschluss über die notwendigen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen.

BAUHERRSCHAFT

Bauherrin und Investorin des Gornerli-Projekts ist die Grande Dixence AG. Die laufende Projektierung erfolgt dabei in Zusammenarbeit mit dem Hauptaktionär Alpiq und diversen weiteren externen Firmen. Das Projekt wird gemeinsam mit der Gemeinde Zermatt entwickelt und ausgeführt. Die weiteren 20 Konzessionsgemeinden der Grande Dixence sind eng in das Projekt involviert. Eigentümer der Grande Dixence sind Alpiq Suisse SA (60%) sowie Axpo Power AG, BKW Energie AG und IWB (je 13.3%).

Facts & Figures

- Einzugsgebiet: Monte-Rosa-Gebiet mit Gorner- und Grenzgletscher

- Gewässer: Nutzung der bereits gefassten Gornera

- Schutzzone: BLN-Objekt 1707 Dent Blanche – Matterhorn – Monte-Rosa

- Staumauer: Bogenstaumauer, Höhe ca. 85 m, Länge ca. 245 m

- Standort Staumauer: Talenge zwischen Gornergletscher und Furi (unterhalb Gagenhaupt)

- Nutzvolumen: max. 150‘000‘000 m3

- Betonvolumen: ca. 180‘000 m3

- Unterirdische Pumpstation: 3 Pumpen, Pumphöhe 200 bis 265 m

- Kraftwerk: Integration in das bestehende Kraftwerksystem Grande Dixence

- Zusätzlicher Winterstrom: max. 650 Mio. kWh pro Jahr

- Zusätzliche Stromproduktion ca. 200 Mio. kWh pro Jahr

- Investitionskosten: ca. 300 Mio. CHF

- Inbetriebnahme: zwischen 2030-2035, abhängig von diversen externen Faktoren